いざ作文を書こうとした時、「どこから書き始めるの?」「句読点はどう使うの?」など、基本的なルールに戸惑うお子さまは少なくありません。内容に悩むことはもちろんのこと、原稿用紙の正しい使い方が分からないために、作文そのものに苦手意識を持ってしまう子どもも多いものです。

作文では、内容とともに、原稿用紙の使い方や基本的なルールを守ることが非常に重要です。なぜなら、正しい形式で書かれていない文章は、どんなに優れた内容でも読み手に伝わりづらくなったり、場合によっては評価そのものが下がってしまったりする可能性があるからです。

ルールとともに、読みやすさや伝わりやすさを意識した執筆のコツを知ることで、自分の考えや気持ちを、より正確に、そして効果的に表現できるようになるでしょう。

本記事では、作文における原稿用紙の基本的なルールから、原稿に書く前の3つのステップ、効果的な文章構成と具体例、書く際に注意したいポイント、そして完成度を向上させるコツまで、「伝わる作文」を書くための方法を、子どもたち、そしてサポートする保護者の方々にも分かりやすく、具体的に解説します。

こちらの記事も参照

「【小論文の書き方完全版】作文との違いは?基本ルールと構成をマスターしよう」

原稿用紙の基本的なルール

作文や小論文で使われる原稿用紙には、美しく、そして正しく文章を記述するためのルールがあります。整然と書かれた文章は、見た目が美しいだけでなく、読み手が内容をスムーズに理解する上で大切な役割を果たします。

ここでは、原稿用紙で文章を書く際に押さえておきたい基本的なルールを解説します。

文字の書き始めはどこから?

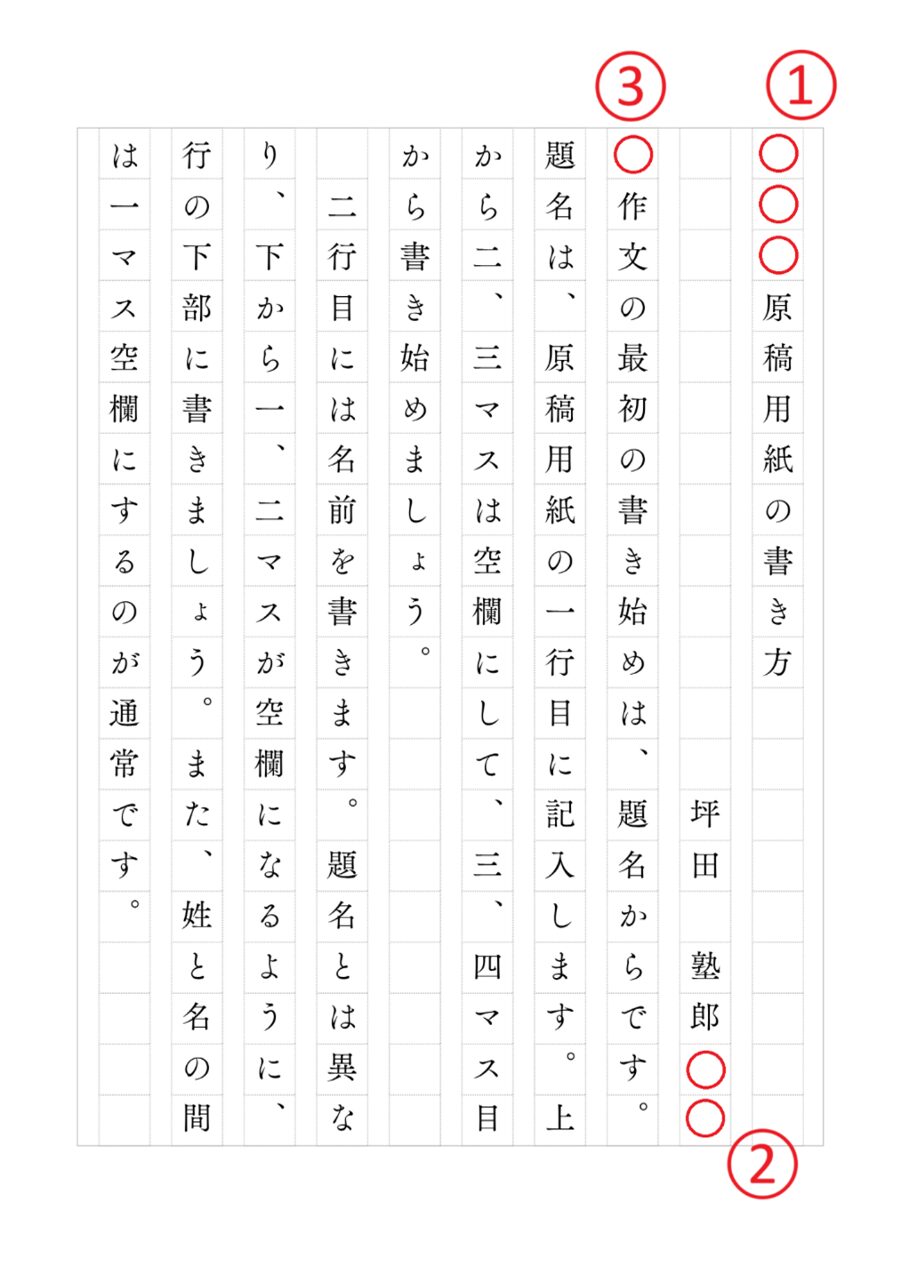

①:作文の書き出しは題名からです。

題名は、原稿用紙の1行目に記入します。上から2~3マスは空欄にして、3~4マス目から書き始めるのが一般的です。

②:2行目には名前を書きます。

題名とは逆に、行の下から1~2マスが空欄になるように、行の下部に書きましょう。また、姓と名の間は1マス空けるのが通常です。

③:続いて、3行目から作文の本文を書き始めます。

最初の段落の書き出しとなるため、行頭の1マスを空け(これを「一字下げ」と言います)、2マス目から書き始めましょう。

段落の作り方

段落とは、文章の中の「意味のまとまり」です。段落が長すぎると読み手は息継ぎができず、読みにくい印象を与えてしまいます。話題の転換点など、以下のタイミングで適切に段落を区切ることが、読みやすい文章構成のポイントです。

・話題やテーマが変わるとき

・時間や場所・場面が変わるとき

・登場人物が変わり、視点が切り替わるとき

・強調したいことや感情・気持ちの変化があるとき

・会話文を記述するとき

例えば、「学校生活について」書いていた文章の途中で、「家での勉強について」へと話の中心が変わる場合や、「朝の出来事」から「夕方の出来事」に移る場合、「教室」から「自宅」へ場面が変わる場合などは、段落を変更するのが自然です。

自分の行動や気持ちに関する話題から、別の人の様子へと話が移るなど、視点が変わる際にも段落を変更する方が良いでしょう。

さらに、印象的な出来事や自分の気持ちの変化を伝えたい時は、段落を変えることでその部分を強調する効果が期待できます。

中学生の作文は、3~5段落程度で構成されることが多いため、「ここで話の流れが変わったな」「ここで一息入れると読みやすいな」という読者の視点を持ちながら、文章のまとまりを意識して区切ることを心がけましょう。

句読点やカッコの位置

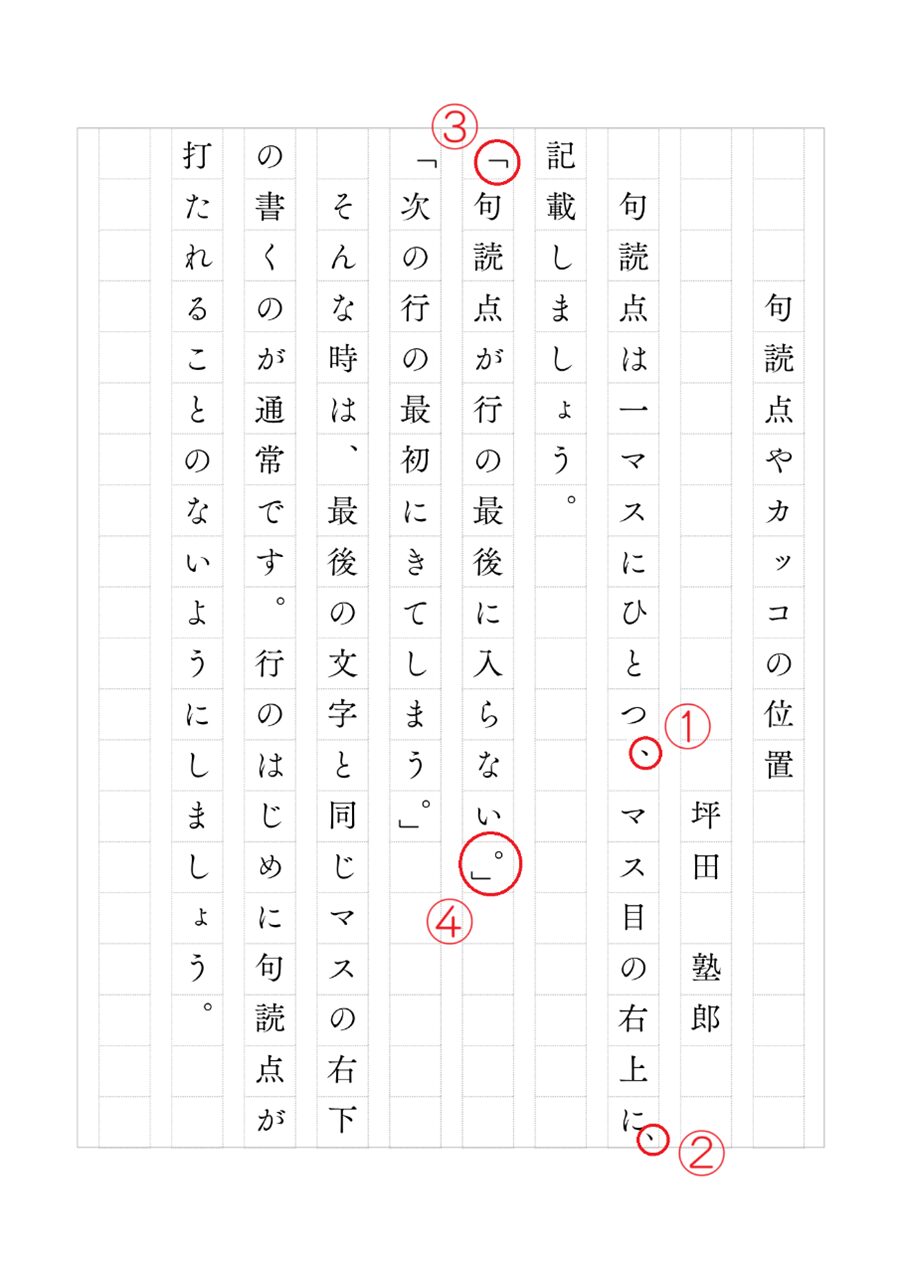

①:句読点は1マスに1つ、マス目の右上に書くのが基本です。

②:ただし、句読点が行の最後に入らず、次の行の最初のマスに来てしまう場合は、前の行の最後の文字と同じマスの右下に書くのがルールです。行の先頭に句読点を打つことはありません。

③:会話や心の声を表現したり、語句を強調したり引用したりする際に用いるカギ括弧(かぎかっこ・「」)や、本のタイトルを書く際に用いる二重カギ括弧(『』) なども、それぞれ1文字として1マスずつ使います。カギ括弧の中でさらにカギ括弧が必要な場合においても同様です。

カギ括弧が会話文として使われる場合は、原則として改行した行の1マス目の右下に始めの括弧(「)を書きます。

④:括弧を閉じる場合は、会話文の終わりの句点をマスの右上に、閉じ括弧(」)を同じマスの左下に書きます。いずれも閉じ括弧が行の先頭にくることは避け、もしそうなってしまう場合は、前の行の最後の1マスに「語句」「句点」「閉じ括弧」をすべて記入します。

数字やアルファベットの使い方

作文で数字を使う際は、一般的に漢数字が用いられます。ただし、数量や桁数が大きい場合や、読みやすさを優先する場合には、算用数字を使う方が良いこともあるため、覚えておきましょう。

【漢数字】

一つ、二人、三年生、五回など

【算用数字】

2025年、12時、1,000円、30人など

アルファベットについては、TVやPC、SNS、IT、AI、SDGsなどの外来語や略語などの使用が認められており、1マスに1文字書くのが通常です。ただし、中学生の作文では、アルファベットの使用はなるべく避け、カナカタ表記にするか、日本語の言葉に置き換えることが望ましいでしょう。

改行のルール

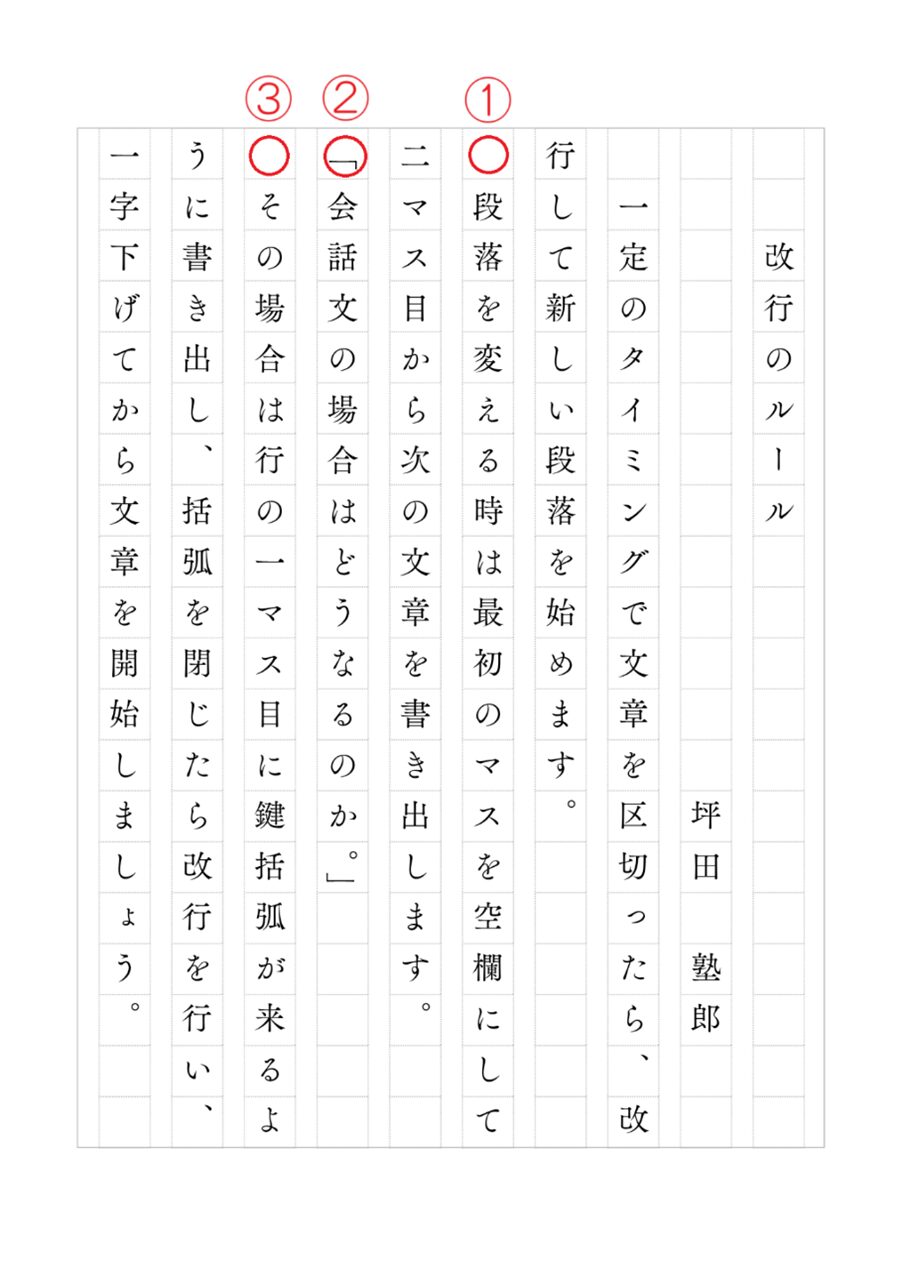

①:段落を分ける際は、内容のまとまりの最後で改行し、新しい段落を始めます。段落を変える時は最初のマスを空欄にして、2マス目から次の段落の文章を書き出します(一字下げ)。

②:会話文の場合は一字下げを行わず、その行の1マス目からカギ括弧で書き出します。

③:会話文が終わりカギ括弧を閉じたら改行し、次の文が会話文でない場合は、改めて1字下げてから文章を開始しましょう。

作文を原稿用紙に書く前の3ステップ

作文を書く際に、「何を書いたらいいか分からない」「途中で話がそれてしまう」「最後までうまくまとめられない」といった悩みを持つ人は少なくありません。その多くは、準備不足が原因です。いきなり原稿用紙に向かって言葉を並べ始めてしまうと、内容がまとまりにくくなったり、本当に伝えたいことがうまく伝わらなかったりします。原稿用紙に書き始める前の準備こそが、作文の完成度を大きく左右するのです。基本的なステップは以下になります。

ステップ1:課題が求めるものを確認し、意図を理解する

ステップ2:テーマと伝えたいことを決める

ステップ3:文章の設計図となる「構成メモ」を作成する

作文を書く前にはこのようなステップを踏んで、準備を万全にしておきましょう。

課題の意図を確認する

まず何より大切なのは、「この課題は、自分に何を、どのように書くことを求めているのか?」その意図を深く読み解くことです。

例えば、「友人について」という課題が出されたとしても、単に友達の紹介をするだけでは、おそらく出題者の期待には応えられません。「友達との関わりを通して、自分は何を学び、どう成長したか」や、「友達のどのような部分を尊敬し、そこから何を感じ取ったか」など、課題の背後には、書き手の考えや人間的な気づきを引き出したいという狙いが隠されていることが多いからです。

課題文に記された指示を注意深く読み、何について、どのような視点で書くことが適切なのかを考えましょう。課題の目的を正しく理解することが、的を射たズレのない内容で書き進めるための第一歩となります。

テーマと伝えたいことを決める

課題の意図がつかめたら、次は自分がその作文で書きたい「テーマ」と、その中で最も伝えたい「核心(コアメッセージ)」を決めましょう。

テーマとは、作文の全体を貫く中心的な話題です。そして、そのテーマとなる体験を通して「自分が何を感じたか」「その出来事の前と後でどう変わったか」「なぜそれが大切だと思ったのか」といった、自分自身の考えや気持ちを深く掘り下げてまとめることで、作文の内容に他にはない深みと個性が生まれます。

例えば、「友達について」という課題であれば、単に友達の性格や好きなことを紹介するのではなく、「友達との出会いを通して、自分がどのように感じ、何を学んだのか」という自分自身の体験をテーマに据え、そこで得た気づきや成長について書くことで、読み手の心に響く、より伝わる作文になります。

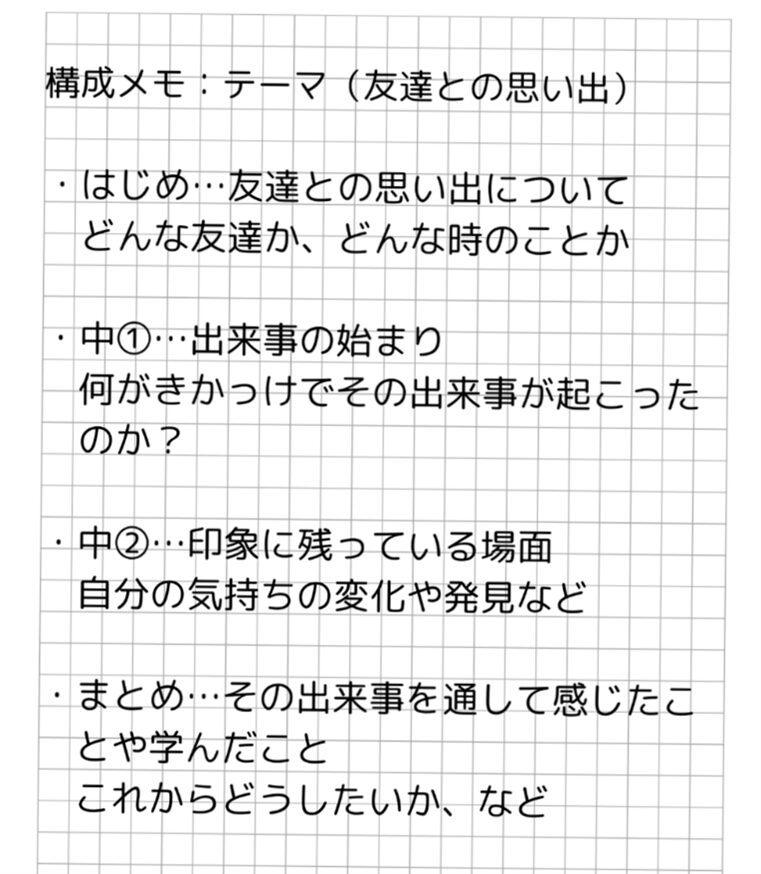

構成メモをつくる

テーマと伝えたいメッセージが定まっても、いきなり原稿用紙に書き始めてはいけません。その前に、「構成メモ」を作成することをおすすめします。構成メモとは、いわば作文全体の「設計図」です。執筆を始める前に、「どんな順番で、どの内容を、どの程度の分量で書くか」を簡潔に整理しておくメモのことを指します。

作文は、自分の考えや体験を相手に伝えるためのものです。しかし、書いている途中で考えが広がりすぎて話があちこちに飛んでしまったり、最初に伝えたかったメッセージと違う方向に進んでしまったりすることは、本当によくあることです。

事前に「設計図」である構成メモを作っておけば、「どこから書き始めて(導入)、どの話を中心にして(本論)、最後にどうまとめるか(結論)」という全体の流れがあらかじめ頭の中で整理されるため、執筆の途中で迷うことなく、スムーズに書き進めることができます。また、もし書いている途中で話がズレてしまっても、このメモに立ち返ることで、すぐに本来の流れに軌道修正することが可能になるのです。

具体的な構成については、次の章で詳しく解説します。

作文の効果的な文章構成と具体例

読み手にとって分かりやすく、心に響く作文を書くためには、「どんな順番で、どの内容を書くか」という構成が非常に大切です。特に、「序論(導入)・本論・結論」という文章の基本の三つの流れを意識することで、読み手は安心して文章の世界に没入でき、書き手の伝えたいことが印象に残る文章になります。

序論

序論(導入)は、作文の始まりにあたる部分です。これから始まる物語の導入部として、あるいはその背景を読み手に伝える重要な役割を担います。「いつ」「どこで」「誰と」「どんな場面で」といった情報や、その体験が始まるきっかけなどを簡潔に、かつ魅力的に描くことで、読み手を自然な形で本論へと導くことができます。

【例】

私には、去年の春に転校してきたAくんという友達がいます。初めて会った時はどんな人なのか分からず、なかなか話しかけられませんでした。

このように、作文のテーマにつながるきっかけや状況を最初に説明しておくことで、読み手はそのあと話をスムーズに理解し、感情移入しやすくなります。

本論

本論は、作文の中心となる部分で、物語が最も大きく動く部分です。自分の体験や出来事の流れ、その時々の気持ちや考えたことなどを詳しく書きます。単に起こった出来事を時系列で並べるだけでなく、「その時どう感じたのか」「なぜそう思ったのか」といった自分ならではの視点や内面の声を交えることで、文章の内容に深みとリアリティが出ます。

【例】

ある日、体育の授業でペアを組むことになり、思い切ってAくんに声をかけてみました。最初は緊張したけれど、Aくんは笑顔で「いいよ」と言ってくれて、すぐに打ち解けることができました。授業の間にいろいろ話してみると、趣味が同じでとても話しやすいことが分かりました。それからは、休み時間にも話すようになり、次第に親しい友達になりました。

このように、出来事の流れに加えて、「声をかける前の気持ち」「うまく話せた時の安心感」「友達との関係が深まっていく喜び」など、自分の内面を丁寧に書くことが、読み手の共感を呼ぶポイントです。

結論

結論は、作文のしめくくりです。本論で書いた体験を振り返って、その経験を通して自分が「何を感じたのか」「何を学んだのか」「これからどうしたいのか」といったことを、自分自身の言葉でまとめましょう。作文のテーマに対する自分なりの答えや意見を、ここではっきりと読者に伝えます。

【例】

Aくんと仲良くなったことで、「相手のことを知るためには、まず自分から一歩を踏み出すことが大切だ」と気づきました。これからも自分から声をかけて、新しい友達とのつながりを大切にしていきたいです。

このように、体験から得られた気づきや成長を伝えることで、作文全体にまとまりが生まれ、読み手の心に残る文章となるのです。

【作文の書き方】注意したいポイント

作文を書く際は、内容だけでなく、形式やルールにも気を配ることも大切です。原稿用紙の使い方をはじめとする注意点を理解し、ポイントを押さえて書くことで、作品が高い評価を得られる可能性が広がります。

文字数の制限

作文には、多くの場合、文字数の制限が設けられています。このルールを守れないと、内容がいかに優れていても、評価が下がる可能性があります。

作文を書き始める前に、必ず制限文字数を確認しましょう。その指定のされ方によって、許容される文字数の範囲が異なるため、注意が必要です。

・指定が「800字以内」の場合:720~800字の間

・指定が「1,000~1,200字」の場合:きっちり1,000~1,200字の間

・指定が「800字程度」の場合:720~880字程度

原則として前後10%以内を目安に書ければ、減点対象にはならないとされています。「○○~○○字」と上下限がきっちりと指定されている時以外は、指定文字数の9割以上を目指すと良いでしょう。また、上限が明示されていない場合でも、指定を大幅に超えるのは避けた方が無難です。10%を目安にし、20%以上の超過がないように注意しましょう。

最初に、構成ごとにおおまかな文字数を割り振っておくのがおすすめです。

【800字指定の文字数の例】

・序論:約80文字(10%)

・本論:約560文字(70%)

・結論:約160文字(20%)

途中で文字数を確認しながら、文章が長くなりすぎたり、短くなりすぎたりしないように調整することが大切です。最後に読み直しを行い、不自然な言い回しや重複した表現がないかをチェックし、必要に応じて文章を削ったり、逆に説明を補ったりする工夫をしましょう。

文体の統一

作文では、文体の統一が、文章全体の印象と読みやすさを左右します。「です・ます調」と「だ・である調」が一つの文章に混ざっていると、読み手に違和感を与え、作文全体の統一感を損なう大きな原因となります。これは減点対象になる可能性が高い注意点です。文体に指定がある場合はその指示に従い、指定がない場合は、書き始める前に「どちらの文体で書くか」を決め、最後までそれを貫きましょう。

「です・ます調」と「だ・である調」では、読者に与える印象が異なります。作文のテーマや内容に応じて、より読者に伝わりやすい印象を与える文体を選ぶのも良いでしょう。

・です・ます調:丁寧で柔らかく、親しみやすい印象。感情移入しやすくなる。

・だ・である調:客観的、論理的でやや硬い印象。意見や主張に対する説得力が増す。

特に書き慣れていないうちは、無意識に文体が混ざってしまうことがあります。書き終えたら必ず読み返して、文末表現が統一されているかを確認する習慣をつけましょう。

著作権に注意

作文では、自分の意見を中心に書くことを求められますが、時には他人のアイデアや文章、ネット上の情報などを参考にすることがあります。その際に注意したいのが「著作権」への配慮です。

なぜ作文で著作権に注意しなければならないのか、その理由は、他者が創造したものを勝手に使うことで、「自分の作品ではないのに、自分のものであるふりをしている」「自分の力で書いていない」とみなされるからです。これは「盗用」という不正行為とされ、作文の評価を下げる決定的な原因となります。また、他人の作品を無断で利用することは、その人の努力や権利を踏みにじる行為であり、基本的なルールを守れないと判断され、大きな減点や失格になる可能性があります。

他者のアイデアや文章、情報を参考にしたい時は、決して丸写しをせず、その内容を一度自分の頭で理解・整理し、自分自身の言葉で表現し直すことが必要です。もし文章や情報をそのままの形で使いたい場合は、必ずそれが「引用」であることを明記し、出典(どこからその情報を持ってきたか)を正確に記述する必要があります。引用した本や記事のタイトル、著者名などを必ず記載しましょう。引用部分は本文と明確に区別するために、カギ括弧で囲むなどの工夫も重要です。

引用は、自分の意見を客観的に裏付けたり、文章の説得力を高めたりするための有効な手段です。ルールを守って上手に活用すれば、より深みのある作文を書くことができます。ただし、引用はあくまで自分の考えを補足するためのものですから、作文内に部分的に使用するに留めましょう。必要以上に引用を多用し、それだけで作文が終わらないように注意することが大切です。

作文の仕上がりをアップさせるコツ!

作文の完成度を、もう一段階上のレベルへと引き上げたい。そんな時は、「書く前」や「書いた後」の工夫がとても大切です。

最後に、誰でもすぐに取り入れられて、作文の表現力やまとまりを格段に向上させるコツを紹介します。

文章を読んで要約を作る練習をする

上手な作文を書けるようになるためには、自分の考えを短く、そして分かりやすくまとめる力が不可欠です。その力を高めるために効果的なのが「文章を読んで要約する」練習です。

例えば、学校の教科書などの文章を読み、「この文章で著者が最も伝えたいことは何か?」「どのような順番で話が進んでいるか」を考え、簡潔にまとめる練習を繰り返すと、自然と文章構成の組み立て方や、情報の中から重要なポイントを的確に選び抜く力が身についていきます。

また、自分の書いた作文を、少し時間を置いてから自分自身で要約してみるのも非常に効果的です。そうすることで、テーマから話がそれている部分や、論理の流れが不自然な箇所に客観的に気づくことができるでしょう。

タイトルは最後に決める

タイトルは、まさに作文の「顔」ともいえる、非常に大事な部分です。ただし、意外かもしれませんが、タイトルは最初に決めるべきではありません。最初にタイトルを固めてしまうと、その言葉に思考や考えが引っ張られてしまい、文章の内容を自由に書けなくなってしまうことがあるからです。

先に本文を書き上げてからタイトルを考えれば、自分が書いた内容や本当に伝えたかったことにふさわしいタイトルを、落ち着いて見つけ出すことができます。タイトルと内容の間にズレが生じる心配がなくなり、より読者の心に響く、印象的な仕上がりにできることでしょう。

また、作文を書いている途中で考えが深まったり、当初の予定とは別のことを伝えたくなったりすることも少なくありません。そんな時でも、最後にタイトルを決めれば、完成した内容に合わせた表現や言葉を選びやすくなります。

例えば、「Aくんと友達になったことについて書いた作文」であれば、最初から「新しい友達」とつけるよりも、最後に読み返してから、「一歩踏み出す勇気」など、よりテーマの本質を捉えたタイトルを考えることで、読み手の印象がグッと良くなるでしょう。

作文を書き終えたら見直しを忘れずに

作文を書き終えた後は、そこで終わりにせず、必ず見直しを行いましょう。その理由は、最初から最後までもう一度読み返すことで、書いている最中には気づけなかったミスや伝わりにくい表現が見えてくることがあるからです。

【作文中のよくあるミス】

・誤字脱字

・「てにをは」の誤り

・文体の不統一

・主語と述語のねじれ

・言葉の重複

どんなに作文の内容が優れていても、このようなミスが残ったままだと、作文全体の評価が下がる可能性があります。また、1文が長すぎたり、句読点の位置が不適切だったり、修飾語の使い方や言い回しの違和感、話の流れの不自然さといった問題があると、作文の内容が読者に正確に伝わりにくくなってしまいます。

原稿用紙のルールや注意すべきポイントを再確認しながら、一度声に出して読んでみたり、少し時間を置いてから読み返したりすることで、ミスに気づくことができます。この丁寧な見直しこそが、より高評価を得られる「伝わる作文」に仕上げるための、最後の、そして重要なステップなのです。

読者を引き込むためのテクニック

作文をさらに印象的にするためには、読みやすさの他に、表現の工夫も欠かせません。単に事実や意見を正確に書くだけでなく、読み手の心に情景や感情が届くような書き方を意識することも大切です。

【読者を引き込むテクニックの例】

| 比喩 | ・Aくんはまるで太陽のような人だ。どんな時も明るくて、周りの空気まで温かくしてくれる。 ・私たちの友情はまるでボールのようだ。ぶつかりながらも、何度もでも跳ね返って、また近くに戻ってくる。 |

| 体験やエピソード | ・初めて学級委員に選ばれた時、自信がなくて頭が真っ白になった。 そんな時、「大丈夫、手伝うよ」と言ってくれたのがAくんだった。その一言で私は勇気が湧いてきた。 |

| 感情の変化 | ・最初は、転校してきたAくんにどう接すればいいのか分からなかった。 ある日同じ掃除場所になって、気まずい空気の中で話しかけてみたら、 趣味が同じで一気に距離が縮まった。私は「話しかけてよかった」と心から思った。 |

| 問いかけ | ・もし、あの時自分から声をかけなかったら、今のような親友になれただろうか? ・みなさんは「この人がいてくれてよかった」と思える友達がいますか? |

| 強調や対比 | ・友達とは、笑い合う時だけでなく、辛い時こそ力になる存在だと、私は知った。 ・あの日まで、私は「友達は自然にできるもの」だと思っていた。 でも今は、「友達はつくるもの」だと胸を張って言える。 |

作文の中に、具体的な体験やエピソード、感情の移り変わりを織り込むと、読者の共感を得やすくなったり、主張に説得力を持たせたり、他の人と違った自分らしい文章にすることができます。また、比喩や問いかけを文章の導入部で使うと、読者の注意を引きつけ、「この先どんな話が続くのだろう?」という興味を持たせることができます。最後のまとめに強調や対比といった表現を使うことで、文章の終わり方に余韻を持たせることも可能です。

このようなテクニックを使うと、読者が自分自身の体験と重ね合わせたり、情景を視覚的にイメージしやすくなったりします。説明が簡潔でも、その背後にある深い意味や感情まで、まっすぐに相手に伝わりやすくなるのです。

-

-

映画『ビリギャル』でおなじみの個別指導塾!坪田塾とは

坪田塾は中学校1年生~高校3年生、高卒生(浪人生)を対象にした個別学習塾・予備校です。首都圏(東京・埼玉・千葉)、名古屋、大阪、兵庫に24校舎、日本全国に指導を提供するオンライン校を加えて全23校舎を展開しています。

-

坪田塾では、学力や学校のスケジュールに合わせて勉強できる個別プログラムに加え、9つの性格タイプに合わせた教育心理学に基づく指導によって、子ども一人ひとりを支えて寄り添う、「子」別指導に力を入れています。

この科学的に証明された学習法により、多くの受験生の偏差値を短期間で大きく上げて、難関校合格へと導いています。料金も1時間1,530円~と、通いやすい料金体系です。

「ビリギャル」のモデルにもなった塾に興味がある方は、ぜひ無料体験授業を受講してみてください。