こんにちは、ビリギャルの“子”別指導塾 坪田塾 です。

成績を上げるにはやっぱり勉強時間が大事。とにかく勉強に時間を費やせばなんとかなる・・・という考えを聞いたらどう感じるでしょうか。勉強に充てる時間が多いほど良いのは間違いありません。結果を出すためには、量をこなすことが必要不可欠です。ただしそれは、ただ単に机に向かう時間が長ければ良い、という話ではありません。勉強量と同時に、効果が高くて効率の良い勉強を行うことが、勉強時間と同じくらい重要です。そこで、この記事では、効率の良い勉強方法・悪い勉強方法を解説するとともに、効率よく勉強を進めるための学習テクニック・コツをご紹介します。

目次(クリックで開閉)

・そもそも効率の良い勉強とは?

┗効率の良い勉強とは、こんな勉強!

┗逆に効率が悪い、知識が身につきにくい勉強の仕方とは?

・勉強の効率を上げるおすすめの自宅学習テクニック6選

┗1)人に教えるつもりで勉強する

┗2)タイムプレッシャー勉強法

┗3)記録をつける/塗り絵勉強法

┗4)忘却曲線を意識した復習を

┗5)目安は「マルが6割」。自分のレベルに合ったテキストを使用する

┗6)成長曲線、プラトー現象を理解しておこう

・勉強の効率を上げ、無駄な時間を省くためにできること

┗勉強を習慣化する

┗自分に合った時間帯を見つけよう

┗集中力を高めるために、休憩や睡眠は意識的に取る

┗たまにはカフェなどで勉強する環境を変えてみる

┗隙間時間の活用

┗どうにもやる気が出ないときは「まず5分」「まず5問」

・“効率よく”、“たくさん”勉強することが大切

そもそも効率の良い勉強とは?

「1日○時間勉強する!」といった目標がよく掲げられるように、勉強の成果=勉強に費やした時間、となりがちです。 もちろん勉強に充てる時間は多いほうが良いのは確かです。しかし、どれだけ長い時間机に向かっていようと、知識が定着したり問題が解けるようになったりと、学力が向上していかないと意味がありません。

つまり、勉強の成果は

「勉強の成果 = 勉強時間 × 勉強効率」

というように、時間と効率の掛け算で考えることが必要なのです。

特に、部活動や委員会の仕事など、学生生活で忙しかったりすると増やせる勉強時間に限界があることも多く、ますます効率的な勉強が大切になってきます。

では、効率の良い勉強とは、はたしてどのようなものなのでしょうか。

効率の良い勉強とは、こんな勉強!

効率の良い勉強とは、具体的には以下のようなものを言います。

- ・知識がしっかり定着する(覚えたら忘れにくい)

- ・無駄な時間が少ない

知識がきちんと定着すれば、同じ箇所を繰り返し勉強する回数が少なくなるので、それだけ時間の短縮につながります。「やったはずなのに思い出せない」「これ、どうやって解くんだっけ…」がなくなり、着実に学習を進めていくことができます。

逆に効率が悪い、知識が身につきにくい勉強の仕方とは?

逆に、効率が悪い勉強法とはどのようなものなのでしょうか? 一例をあげると、このようなやり方です。

- ・英単語を覚えるときに、ひたすら書いて覚えようとする

意外とやりがちなのがこの勉強方法。例えば英語の勉強で単語を覚える際、「apple, apple, apple…」のように、ひたすら書いて覚えるというやり方。一見、たくさん書くことで記憶に結びつきやすいと思いがちですが、単調な繰り返し作業だけではなかなか印象に残らず、記憶に残りにくいというのが実情です。時間をかけてたくさんノートに書いたのに、頭には残らないという、まさに効率の悪い勉強法といえるでしょう。「ひたすら音読する」という勉強方法も、同じような理由でおすすめできません。

- ・自分に合っていない難易度の勉強をする

適切な難易度設定も、効率よく勉強を進めていくうえでは重要です。難しすぎる問題にばかり手を出して、まったくわからないという状態になっていては、成果は得られませんし、逆に簡単すぎる問題をたくさん解いても進歩がありません。学校で配られる教科書が、自分には合わないというケースだってあります。自分にとってちょうど良い難易度のテキストに取り組まないと、時間の割に得られるものが少なくなってしまいます。

このような勉強方法ではうまく知識が定着せず、時間が経つと忘れてしまったりして、結局もう一度、勉強をし直すはめになってしまったりと、効率が悪い勉強方法であると言えます。

勉強の効率を上げるおすすめの自宅学習テクニック6選

では、勉強の効率を上げるテクニックとは具体的にどのようなものでしょうか。ここでは、6つのテクニックをご紹介します。

1)人に教えるつもりで勉強する

テストとは、勉強して覚えたことを解答用紙に“アウトプットする”作業にほかなりません。つまり、模試や本番の入試で問われているのは、アウトプットする能力の有無なのです。ところが、知識や情報をインプットばかりしている人がいきなりアウトプットしようとしても、うまくはいきません。そこでおすすめの方法が、「人に教えるつもりで勉強する」ことです。

どの科目を勉強するときも、つねにアウトプットするつもりで勉強することで、”わかったつもり”を防ぎ、知識を定着しやすくすることができます。特に英語の発音の勉強に関しては、自分の発音を録音しながら、インプットとアウトプットを繰り返す勉強が非常に効果的です。テストも人に教えることも、聞かれていることに対して解答をアウトプットする作業としては同じですが、後者のほうが心理的プレッシャーは大きいため、より学習効率が上がるのです。

2)タイムプレッシャー勉強法

効率よく学ぶためにはプレッシャーが重要、とお伝えしましたが、ここでもう1つ、プレッシャーをかける方法をご紹介します。

それは、「タイムプレッシャー」「〆切効果」と呼ばれる方法です。 やり方はいたって簡単。まず取り組む問題集のページを開き、何分くらいで解けそうか予測します。仮に15分で解けるとしたら、そこに0.8をかけた数字、つまり12分を目標タイムとします。そこからは実際にタイマーやストップウォッチを12分にセットして、問題を解いていきます。

このタイムプレッシャーで重要なのは、予測より少し短い時間を目標に掲げることです。勉強中、適度にプレッシャーをかけることで、集中力アップをうながすのです。テスト本番でも時間を意識しながら問題を解く必要があるので、タイムプレッシャーはそのまま本番の予行演習にもなります。受験生は必ず、タイマーやストップウォッチを用意するようにしましょう。

3)記録をつける/塗り絵勉強法

テキストの演習や過去問題集(以下、過去問)を解くときに、間違った問題があればノートに記録しておきましょう。1冊のノートにまとめておくことで、復習するときに「苦手」を一気に振り返れます。やるべき学習がまとめられていれば、「自分が苦手なのはどの単元だっけ」「どこから振り返ろうかな」と無駄に迷う時間を削減できます。

また、方眼ノートに勉強した分だけ色を塗る「塗り絵勉強法」も、勉強の進捗管理方法としておすすめです。自分がどれだけ勉強したのかを可視化することによって、達成感を味わうこともできるでしょう。

4)忘却曲線を意識した復習を

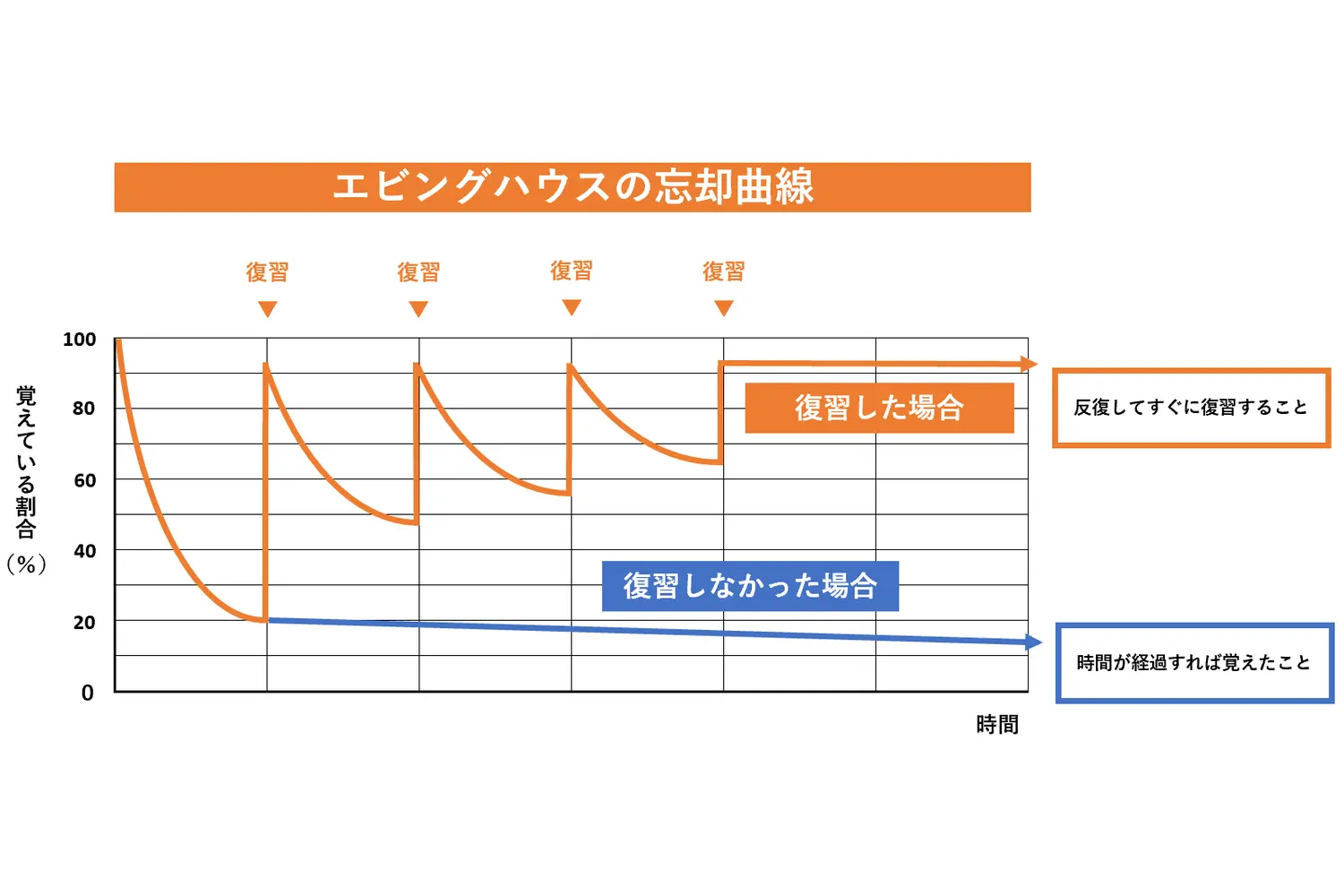

効率のよい暗記には、「エビングハウスの忘却曲線」を意識した勉強方法が効果的です。エビングハウスの忘却曲線とは、一度覚えた内容を再度覚えるために必要な時間を表した曲線のことで、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスにより提唱されました。

このエビングハウスの忘却曲線によると、人は時間の経過とともに覚えた内容を忘れていきますが、2度、3度と復習を重ねることで、だんだんと記憶するのに必要な時間が短縮され、効率よく記憶を定着させることができるといいます。

また、カナダのウォータールー大学の研究によると、以下のような興味深い結果が出ています。

- ・翌日までになにも復習しなかった場合、内容の50~80%を忘れる

- ・24時間以内に10分間復習すれば、覚えた内容をほぼ100%維持できる

- ・さらに1週間後、内容を100%維持するためには、復習の時間は5分間だけでいい

つまり、苦手な分野や覚えにくい内容ほど、早めの復習を心がければ、わずかな時間で確実に勉強内容を定着させられることが、科学的に証明されているのです。暗記科目の勉強には効果抜群です。

5)目安は「マルが6割」。自分のレベルに合ったテキストを使用する

効率よく勉強を進めるには、自分のレベルに合ったテキストを使用することが極めて大切です。ある活動に完全に没頭し、集中している心理的状態を「フロー状態」と言いますが、難易度設定が適切だとフロー状態に入りやすくなります。一方で、特に算数や数学でよくあるな話ですが、テキストレベルが高すぎるとやる気がなくなってしまい、かといって簡単すぎても張り合いがなく気持ちが緩みがちです。目安としては、マルが6割つくくらいのテキストを使用するといいでしょう。 「ちょっと頑張ればできる」くらいのレベルのテキストを選ぶのがポイントです。

6)成長曲線、プラトー現象を理解しておこう

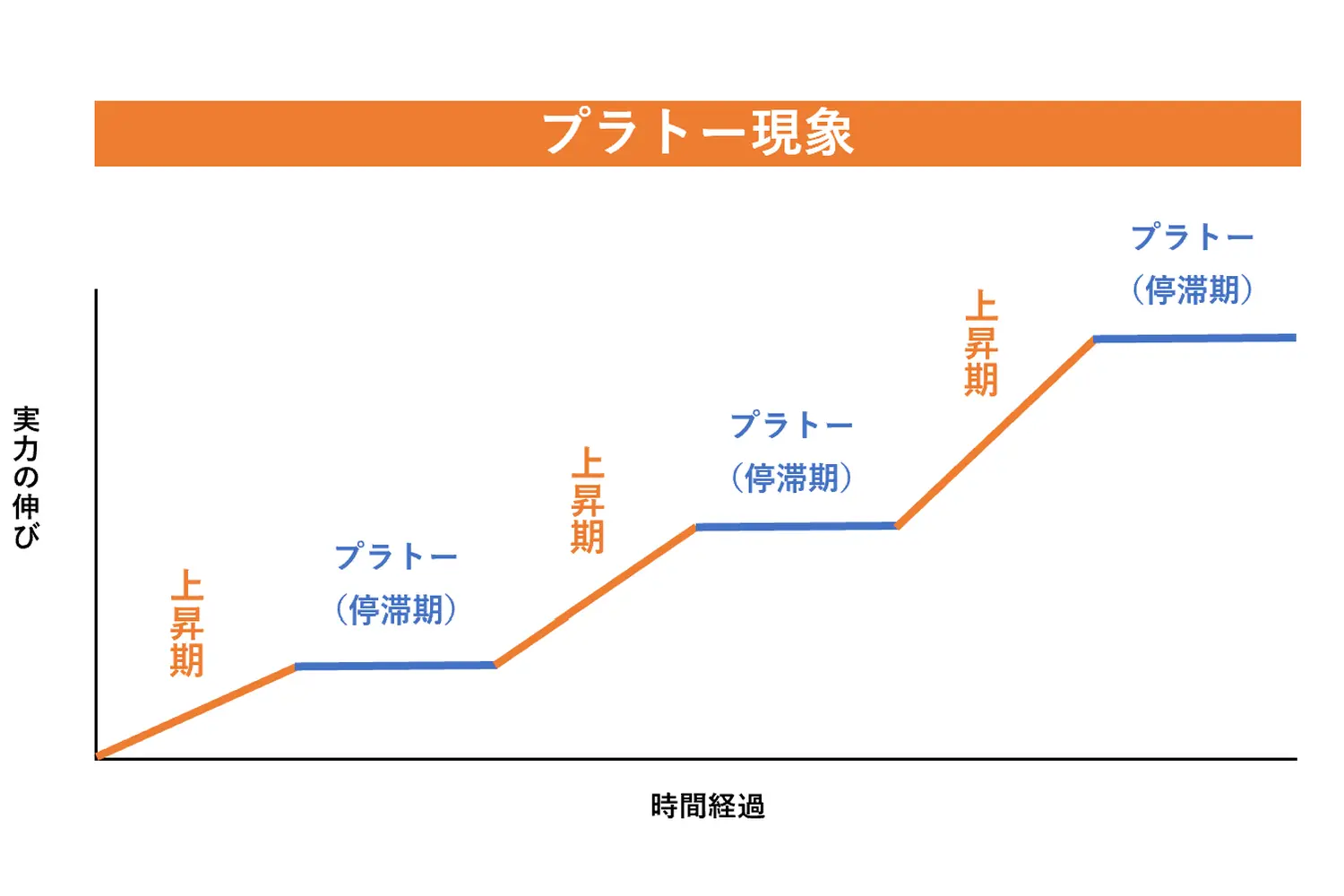

どれだけ勉強をがんばっていても、成果が出ないと「もうこれ以上成績が上がらないのかも」「志望校に合格できないかも」と不安に感じてしまうのが人の性というもの。そんな時に過度にネガティブな気持ちにならないためにも、「プラトー現象」のことを知っておくと良いでしょう。スポーツや楽器の練習でも同じですが、人間の実力が伸びていく過程においては、「成長期」と「停滞期」が交互に訪れるのが一般的なプロセスです。熱心に取り組んでいるにも関わらず成果が出ない場合、この停滞期に突入している可能性があります。このように、なかなか成長を感じられない時期が定期的に訪れる現象を「プラトー現象」といいます。

ひとたび停滞期に突入すると、どれだけ勉強してもなかなか目に見えた成果につながらなかったりします。とはいえ忘れてほしくないのは、やった分だけ学力はきちんと伸びている、という絶対的な事実です。頑張ってもなかなか成果が上がらないなと感じた時は、いまはそういう時期なのだと理解し、あせらず目の前のやるべきことを淡々とこなしましょう。いずれ停滞期を抜け、結果が目に見えて現れる時期が必ずやって来ます。

勉強の効率を上げ、無駄な時間を省くためにできること

ここまで効率のいい勉強方法を紹介してきましたが、勉強の成果を上げるためのもう一つの要素について、覚えていますでしょうか。掛け算にすると以下の通りでしたね。

「勉強の成果 = 勉強時間 × 勉強効率」

そうです、勉強時間です。効率と同じくらい、勉強時間の確保も重要なのです。 では、忙しい学生生活の中で勉強時間を確保するためには・・・方法は一つしかありません。

無駄な時間を省く。これに尽きます。

無駄な時間の省き方にも、コツがあります。この章では、具体的に無駄な時間の省き方をご紹介します。

勉強を習慣化する

ダラダラと過ごしてしまうのを防ぐには、生活習慣の中に勉強を組み込んでしまうやり方が効果的です。例えば「夕食のあと○時から30分は数学」「歯を磨いたら単語10個」など、日々のルーティンと組み合わせることで、自動的に習慣化することができます。「勉強しようかな、どうしようかな」「何の教科を勉強しようかな」などと、いちいち悩んだり、意思決定したりする必要がないので、脳エネルギーのカットにつながり、結果として継続しやすくなるのです。

また、規則正しい生活を送れるようにもなるというメリットもあります。無駄に過ごしていた時間に勉強を進められるだけでなく、健康管理にも役立つため、体調を崩して計画が無駄になった、なんてことも防ぐことができるのです。

自分に合った時間帯を見つけよう

脳科学者の茂木健一郎氏によると、朝起きてから3時間は一日の中でもっとも脳が活性化する“ゴールデンタイム”とのこと。深い思考が必要な数学や、過去問演習などは、このゴールデンタイムを活用して朝に進めるのが良い、という意見もあります。

ですが、「寝起き後はすぐにはスイッチが入らない」「夜のほうが、集中力が高まる」といった人もいて、集中しやすい時間は人によって異なるというのが実情です。集中できずにだらだら勉強するのは時間の無駄なので、いろいろと時間を変えて勉強を進めてみて、自分にとって一番ぴったりな時間帯を探してみましょう。ただ、遅い時間に勉強しすぎて生活習慣が乱れることは、気を付けたい注意点です。

集中力を高めるために、休憩や睡眠は意識的に取る

勉強の集中力を持続させるうえでは、こまめな休憩も必須です。東京大学薬学部の池谷裕二教授が、中学1年生を対象に行った実験によると、休憩を取らずに60分間授業を続けたグループよりも、15分ごとに休憩を挟んだグループのほうが、学習の定着率が高いという結果が出たそうです。また、学習中の脳波を計測したところ、40分以降で集中力が急激に低下していることも分かりました。

つまり、40分以上ダラダラと勉強を続けるよりも、こまめに休憩を取りながら勉強をするほうが、学習内容がしっかり定着するということです。休憩時間はけっして無駄な時間ではなく、むしろ意識的に取ることで、勉強時間全体を無駄な時間にしてしまうことを防いでくれるのです。こまめに、そして計画的に、休憩を取るようにしましょう。

また、睡眠時間の確保も非常に大切。時には仮眠の時間も取りながら、睡眠時間をしっかりと確保していきましょう。

参照:朝日新聞デジタル:「集中力の維持と長期的な学習効果につながる方法」(東京大学・池谷裕二教授の見解)

たまにはカフェなどで勉強する環境を変えてみる

勉強に集中するには、環境を整えることも大切です。漫画やゲーム、テレビ、スマホなど、集中を阻害するものが視界に入ってうっかり触りだしてしまい、気がついたら1時間経過…なんてことにならないように、机のまわりはすっきり片付けておきましょう。

それでも、「家ではどうしてもやる気が出ない」「ついダラダラしてしまう」という人は、いっそのことカフェや図書館など、家の外で勉強するのも一案です。そのワケは、外で勉強するとどうしても周囲の目が気になり、集中せざるを得ない環境になるためです。1人でいるよりも、周囲に他者がいることで作業効率が上がることを心理学用語で「社会的促進」といいます。 家だとどうしてもダラダラしてしまうという場合は、問題集や参考書を鞄にいれて、外出してみましょう。

隙間時間の活用

通学時間などの隙間時間(スキマ時間)の活用も、勉強時間の確保につながります。たとえば、スマホの勉強アプリを使ったり、単語帳を読んだりなど、短時間で行える勉強方法を活用してインプットの時間に充てるといいでしょう。一日の行動をスケジュール化すれば、隠れた隙間時間(スキマ時間)を見つけやすくなります。

どうにもやる気が出ないときは「まず5分」「まず5問」

どうしてもやる気が出ないという時もあるかもしれません。そんな時は、これくらいならできそう、という簡単な目標をたててみましょう。

- ・まずは5分、勉強を続けてみる。

- ・まずは5問、問題を解いてみる。

- ・いきなり難しいレベルの問題に挑戦するのではなく、初歩的な問題からトライする。

そして実際にやってみて、「できた」という“小さな成功体験”を積み重ねることが、継続的に勉強を続ける上でのやる気につながります。「やる気があるから勉強が続く」と思いがちですが、実際はその逆で、まずは始めてみることからやる気は生まれるのです。

日々の勉強はもとより、志望校合格という長期目標に到達するまでの道のりはとても長く、時間がかかるものです。どうしてもクリアするビジョンが見えにくく、不安になる人も多いでしょう。そんな時こそ、ゴールまでの道のりを細かく分割した勉強計画を作り、短期目標に分解することで、「できた!」「やれた!」という成果が実感しやすくなり、結果的にやる気を強くすることができます。できることが増えれば、それだけわかることも増え、勉強に対する苦手意識も薄れて、自ずと机に向かう気持ちが沸き起こってくるはずです。

勉強を「おもしろい!」と思えるようになったら、目標に向かって大きく前進したと言えるでしょう。

やる気を出す方法については、こちらの記事も参照してください。

「勉強のやる気が出ない!やる気が出る仕組みと、やる気を出す方法5選」

“効率よく”、“たくさん”勉強することが大切

この記事では、効率の良い勉強法、学習時間の確保の仕方について解説してきました。 よく、“質か、量か”というテーマで議論がなされますが、結論、どちらも重要です。より効率的に、よりたくさん勉強する、これこそが受験勉強における必勝法です。

そういった学習効果の高い勉強を、自分一人の力で実践・継続するのはなかなか難しいと感じている方に向けて、坪田塾では、正しく、効率の良い勉強のやり方をお教えすると同時に、よりたくさん勉強するためのサポートも行っています。

指導メソッドに心理学を取り入れ、生徒一人ひとりの性格に合わせた声掛けをしながら正社員プロ講師が受験まで伴走しています。また、一人ひとりに合わせたオーダーメイドの学習計画をご提案しているので、高いモチベーションを維持しながら日々の学習に取り組んでいくことができます。 ご興味のある方は、ぜひ、参加無料の入塾説明会へお越しください。

-

映画『ビリギャル』でおなじみの個別指導塾!坪田塾とは

坪田塾は中学校1年生~高校3年生、高卒生(浪人生)を対象にした個別学習塾・予備校です。首都圏(東京・埼玉・千葉)、名古屋、大阪、兵庫に22校舎、日本全国に指導を提供するオンライン校を加えて全23校舎を展開しています。

- 坪田塾の特徴の1つである反転学習は、学んだことをアウトプットすることで、単に「わかった」で終わらず、実際に「できる」状態まで引き上げることができる、とても効率的な学習方法です。

この科学的に証明された学習法により、多くの受験生の偏差値を短期間で大きく上げて、難関校合格へと導いています。料金も1時間1,530円~と、通いやすい料金体系です。

無料体験授業も随時受け付けております。 - ◆坪田塾の校舎一覧はこちら

◆坪田塾オンラインコースはこちら