大学の入試対策では、志望校の過去問演習が不可欠です。

しかし、ただやみくもに問題を解くだけでは、その効果を十分に得ることはできません。合格につなげるためには、過去問を解き始める時期や、その取り組み方法を正しく理解しておく必要があります。

この記事では、過去問を解き始める時期の目安から、合格につながる取り組み法、年間の学習スケジュール例までを紹介します。これから過去問に着手する受験生はぜひ参考にしてください。

目次(クリックで開閉)

・過去問を解くのはいつから?

┗現役生の場合

┗高卒生(浪人生)の場合

・過去問を解く時の年間スケジュールの例

┗私立大学を受験する場合

┗国公立大学を受験する場合

・過去問を解くことが重要である理由

┗理由①実際の試験をシミュレーションできるため

┗理由②志望校の出題傾向を掴めるため

┗理由③今後の学習計画を立てられるため

・合格に向けた過去問の解き方と活用方法

┗本番と同じ時間で解く

┗時間設定を短くする

┗復習を徹底する

┗繰り返し問題に取り組む

・過去問はどうやって入手する?

┗赤本・青本・黒本の違い

・過去問に取り組む上での注意点

┗注意点①出題傾向が変化している可能性がある

┗注意点②過去問の点数が低くても「普通だ」と考える

・【まとめ】過去問は「いつから解くか」が重要!最適な時期を見極めて解き始めよう

過去問を解くのはいつから?

大学入試の過去問は、高校の基礎的な学習をひと通り終え、教科書レベルの内容を身につけてから本格的に解き始めるのがおすすめです。基礎が固まっていない段階で挑戦しても、問題がほとんど解けず、自信を失ってしまう可能性があるためです。

それでは、具体的にいつ頃から過去問に着手すればよいのでしょうか。

本項ではこうした疑問にお答えするため、現役生と高卒生(浪人生)に分けて、過去問を解き始めるのに適した時期を解説します。

現役生の場合

現役生は、高校3年生の夏休み頃に、まず一度過去問を解いてみるのがおすすめです。

この時期は、まだ学校で学び終えていない範囲があるかもしれませんが、現時点での学力と、志望校との距離を測るうえでの「実力診断」として役立ちます。「まったく歯が立たない」という状態でなければ、夏休み中に苦手分野の克服に努めて、10月頃に再び過去問を解いて実力の伸びを確認するとよいでしょう。

なお、中高一貫校の進学校に通っている現役生は、高校2年生の終わり頃までに基礎的な学習を終えているケースが一般的です。 その場合は、高校3年生の4~5月頃には過去問演習に着手できるので、志望校別の対策により多くの時間をかけることが可能です。

高卒生(浪人生)の場合

すでに高校の学習を終えている高卒生(浪人生)は、すぐに過去問演習に取り組み始めて問題ありません。可能であれば、4月の段階で一度過去問を解き、志望校の出題傾向を分析することで、その後の1年間の学習計画をより戦略的に立てることができます。現時点での学力を測れるため、苦手分野の復習や得意分野の強化といった対策に活かせます。

その後、本格的な演習は夏を目安にスタートし、10月、12月と定期的に取り組んで学力の伸びを確認しましょう。

過去問を解く時の年間スケジュールの例

一般的に過去問は、第一志望校なら“最低10年分”、第二・第三志望校であれば“最低5年分”を解くのが望ましいといわれています。その他の併願校の過去問も、“最低1~3年分”は取り組みたいところです。

一般的に過去問は、第一志望校なら“最低10年分”、第二・第三志望校であれば“最低5年分”を解くのが望ましいといわれています。その他の併願校の過去問も、“最低1~3年分”は取り組みたいところです。

このように説明すると、「これだけの量の過去問を基礎的な学習が終わってから解き始めて、入試に間に合うのか?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

そこで本項では、高校3年生で過去問に取り組む場合の、具体的な年間スケジュール例を紹介します。 私立大学と国公立大学、それぞれのケースを参考にしてみてください。

私立大学を受験する場合

私立大学への合格を目指す場合は、以下のスケジュールで過去問に取り組むとよいでしょう。

【私立大学の過去問演習を行う場合のスケジュール例】

| 時期 | 対策内容 |

|---|---|

| 第一志望校を決めた時点 | 過去問に目を通し、どのような問題が出題されているのかを確認する |

| 8月 | 現時点での学力を測る目的で、第一志望校の過去問を1年分解く |

| 9~10月 | 第一志望校の過去問演習を本格的に開始する |

| 11~12月 | 第二・第三志望校を含む併願校の過去問演習を本格的に開始する |

| 1~2月 | 過去問1周目の復習を済ませた上で、2周目以降の演習に取り組む |

| 2~3月 | 入試本番を迎える |

私立大学の入試は、国公立大学に比べて試験科目数が少なく、基本的に1回の試験で合否が決まります。その分、入試問題の難易度は高くなる傾向があり、大学独自の癖の強い問題が出題されるケースもみられます。

そのため、上記のスケジュールのように、なるべく早い時期から過去問を確認して、志望校の出題傾向を正確に掴むことが大切です。

国公立大学を受験する場合

志望校が国公立大学であれば、以下のスケジュールで過去問演習を進めるのがおすすめです。

【国公立大学の過去問演習を行う場合のスケジュール例】

| 時期 | 対策内容 |

|---|---|

| 第一志望校を決めた時点 | 二次試験の過去問に目を通し、どのような問題が出題されているのかを確認する |

| 4~7月 | 現時点での学力を測る目的で、共通テストの過去問を1年分解く |

| 8月 | 現時点での学力を測る目的で、第一志望校の二次試験の過去問を1年分解く |

| 9~10月 | 第一志望校の二次試験の過去問演習を本格的に開始する |

| 11~1月 | 第二・第三志望校を含む併願校の過去問演習と、共通テスト対策を本格的に開始する |

| 2月 | 第一志望校の二次試験の過去問を繰り返し解く |

| 2~3月 | 入試本番を迎える |

国公立大学に合格するためには、試験科目数が多い共通テストの対策が不可欠です。上記のスケジュールを参考に学習計画を立てて、7月までに一度は共通テストの過去問に取り組み、自分の現在地を把握しておくと、その後の学習をスムーズに進められるでしょう。

また、二次試験では記述式問題が中心となるため、共通テストとは異なる対策が求められます。9月頃から演習を本格的に開始し、第一志望校の出題傾向に合わせた答案作成能力を養っていく必要があります。

過去問を解くことが重要である理由

入試対策において、計画的に過去問に取り組むことには、主に以下の3つの重要な意味があります。

入試対策において、計画的に過去問に取り組むことには、主に以下の3つの重要な意味があります。

【過去問演習が重要である主な理由】

- ①実際の試験をシミュレーションできるため

- ②志望校の出題傾向を掴めるため

- ③今後の学習計画を立てられるため

ここからは、詳細を見ていきましょう。

理由①実際の試験をシミュレーションできるため

過去問演習の主要な目的に、本番の時間配分をシミュレーションすることが挙げられます。

入試では、“回答にかかる時間を予測し、点数をもっとも多く獲得できる順番で問題を解くこと”が、合否を分ける決め手となります。 したがって、実際の試験と同様の制限時間を設けて過去問に取り組み、一問あたりにかけられる時間や、自分の得意・不得意な問題を事前に把握しておく必要があります。この練習を積むことで、本番でも焦らず、回答にかかる時間や解く順番をすぐに判断できるでしょう。

また、過去問を解く際は、本番に近い環境を整えることも大切です。通っている高校や塾の教室など、適度なプレッシャーを感じる静かな場所で取り組むと、本番で力を発揮するための良い練習になります。

理由②志望校の出題傾向を掴めるため

過去問は、志望校の出題傾向を分析し、適切な入試対策を行うことにも役立ちます。大学入試の問題は、大学や学部ごとに多種多様です。数年分の過去問を確認して、その大学ならではの傾向や特徴を分析する必要があるのです。

具体的には、「英語では長文の英訳が必ず出題される」「数学では空間図形に関する問題が多い」といった頻出分野や、「マーク式と記述式のどちらが多いか」といった出題形式の傾向も掴めます。このような入試問題の特徴を押さえれば、志望校別の対策に活かすことが可能です。

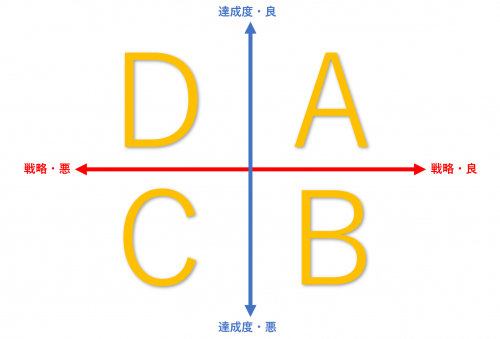

理由③今後の学習計画を立てられるため

過去問に取り組むと、志望校の合格ラインと現在のご自身の学力との間にどれだけの差があるのかを、具体的な点数で測ることができます。これに基づいて、合格点に達していない科目や苦手分野などを重点的に学習すれば、合格に大きく近づける可能性があります。

過去問をうまく使って学習効率を最大化させ、合格を目指しましょう。

合格に向けた過去問の解き方と活用方法

入試対策では、過去問を以下のように使うと効果的です。

入試対策では、過去問を以下のように使うと効果的です。

【入試対策で過去問を有効に活用する方法】

- ・本番と同じ時間で解く

- ・時間設定を短くする

- ・復習を徹底する

- ・繰り返し問題に取り組む

本項で、それぞれ詳しく解説します。

本番と同じ時間で解く

前述した通り、過去問で本番のシミュレーションを行う場合は、適切な時間配分を身に覚えさせるためにも、必ず本番と同じ制限時間を設けて解きましょう。この時、可能であれば受験する予定の科目を、すべて通しで解く練習もできると理想的です。入試本番と同じ時間帯・時間割で解くことで、実際の脳の疲労度をよりリアルに体感でき、シミュレーションの精度がより高まります。

たとえば午前中に社会の試験を受けた後、13時から国語の試験を受ける時間割だった場合、疲労が溜まった状態で国語の長文読解に取り組むことになります。この状況を事前に経験しておくことで、本番でも集中力を切らさずに最後まで戦い抜くためのペース配分が身につくのです。

時間設定を短くする

過去問演習に慣れてきたら、本番で時間に余裕をつくれるよう、実際の入試より短い制限時間の中で解き終える練習をするのも一つの方法です。

とはいえ、過去問演習を始めて間もない時期は、本番同様の時間でも解き終わらないことが少なくありません。この状態で無理に早く解こうとしても良い練習にはならないため、まずは時間無制限でじっくり取り組み、試験問題を解くためのテクニックを身につけることから始めましょう。その後、1問あたりの解答時間を計りながら、徐々にスピードアップを図ってください。

問題を解く時間を短縮するには、速読力を鍛える、あるいは解法のパターンを分析して選択肢で迷う時間を減らすなどの方法が効果的です。最終的には、5~10分程度の時間を残して解き終えて、残り時間で見直しができる状態を目指しましょう。

復習を徹底する

過去問で解けなかった問題は必ず復習し、苦手な教科や分野を一つずつ減らしていくことが、合格への最も確実な道です。大学によっては、過去問と非常によく似た問題が出題されるケースもあるため、きちんと復習し、次に出題された時は必ず正解できるようにしておきましょう。

また復習の際は、答えや解法をただ確かめるだけでなく、解説を読み込み、関連する知識をあわせてインプットすることも意識したいところです。たとえば世界史の過去問を復習するなら、出来事の背景や前後のつながりなども教科書や参考書で調べることを心がけると、別の角度から出題されたとしても対応できる応用力が身につきます。

繰り返し問題に取り組む

知識が身につくまで問題を繰り返し解くことも、過去問を有効活用する際のポイントの一つです。過去問を1度解いただけでは、知識を十分に定着させることは難しいため、反復練習は不可欠です。

2周目では、1周目で解けなかった問題や苦手分野の問題が、自力で正解できるかどうかを確認します。 ちろん、1周目で正解できた問題を落とさないことも意識しましょう。

単に解答を覚えるのではなく、根拠とともに答えを導き出せる状態を目指すことが、合格への近道です。

過去問はどうやって入手する?

大学の過去問は、市販の過去問題集を購入するか、Webサイトからダウンロードすることで手に入れられます。過去問題集としては、“赤本・青本・黒本”が有名です。それぞれの特徴は後述しますが、すべて書店やインターネットのECサイトで購入できます。

また、各大学のWebサイトや、複数の大学の過去問を掲載しているWebサイトからダウンロードすることも可能です。利用に際して資料請求や会員登録を求められるケースがあるため、条件は事前に確認しておきましょう。

なお、Webサイトからダウンロードする場合、解答や解説が付属していないこともあるため注意が必要です。

赤本・青本・黒本の違い

赤本・青本・黒本は、いずれも過去問題集としてよく知られている書籍であり、この呼び方は表紙の色に由来する通称です。

同じ過去問題集という括りですが、それぞれ以下の違いがあります。

【赤本・青本・黒本の相違点】

| 通称 | 正式名称 | 特徴 |

|---|---|---|

| 赤本 | 大学入試シリーズ | ・大学別・学部別の過去問題集である ・掲載年数が多い ・解説が簡潔にまとめられている |

| 青本 | 大学入試完全対策シリーズ | ・大学別・学部別の過去問題集である ・有名難関大学12校のみ出版されている ・解説が詳しく記述されている |

| 黒本 | 共通テスト過去問レビュー | ・共通テストの過去問題集である ・解説が詳しく記述されている |

上記の通り、同じ過去問題集でも対象とする大学や試験、内容が異なるため、ご自身の目的に合わせて使い分けましょう。

過去問に取り組む上での注意点

過去問演習を行う際は、ここまでの内容に加えて、以下の2つの注意点も押さえておく必要があります。

過去問演習を行う際は、ここまでの内容に加えて、以下の2つの注意点も押さえておく必要があります。

過去問を本格的に解き始める前に、ぜひご確認ください。

注意点①出題傾向が変化している可能性がある

過去問は志望校の出題傾向を探るうえで非常に役立ちますが、古すぎると近年の出題傾向とかけ離れてしまい、対策の方向性を誤らせてしまう可能性があります。そのため、取り組む過去問は直近10年分を目安とすることをおすすめします。

なお、政治経済や地理といった時事問題にかかわる科目では、5年以上前の過去問となると既に情報が古く、有益ではない場合もあります。これは、法律改正や世界情勢の変化によって、問題の正解そのものが変わってしまうことがあるためです。

もし古い過去問に取り組む場合は、必要に応じて高校や塾の先生に相談しつつ、現在の正しい知識を確認しながら進めるようにしましょう。

注意点②過去問の点数が低くても「普通だ」と考える

過去問演習を始めてすぐの時期は、1周目で合格点に届かないのはごく普通のことです。この段階で点数が低くても落ち込む必要はまったくありません。大切なのは、その結果から自分の課題を見つけ出し、入試本番までに合格ラインを上回ることです。

とはいえ、過去問が全く解けないと、落ち込んだり、やる気を失ったりすることもあるかもしれません。そんな時は、家族や先生、友人のサポートも頼りながら、解けなかった問題の分析に集中してみましょう。「本番前に自分の弱みが発見できて良かった」と前向きに捉えて、学習を続ける姿勢が大切です。

【まとめ】過去問は「いつから解くか」が重要!最適な時期を見極めて解き始めよう

過去問は、高校の基礎的な学習をひと通り終えてから本格的に解き始めるのが効果的です。現役生なら、高校3年生の夏休み頃を目安にするとよいでしょう。進学校の現役生や高卒生(浪人生)の場合は、春から始めても問題ありません。

なお、過去問演習は、私立大学と国公立大学のどちらを目指すかによって、その進め方が大きく変わります。過去問の効果的な使い方や注意点をしっかり押さえた上で、ご自身に適した学習計画を立てて取り組むことが、合格への鍵となります。

「自分に合った過去問演習の進め方が知りたい」とお考えであれば、坪田塾への入塾をぜひご検討ください。生徒一人ひとりに寄り添う「子」別指導により、合格への道のりを徹底的にサポートいたします。

映画『ビリギャル』でおなじみの個別指導塾!坪田塾とは

坪田塾は中学校1年生~高校3年生、高卒生(浪人生)を対象にした個別学習塾・予備校です。首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)、名古屋、大阪、兵庫に24校舎、日本全国に指導を提供するオンライン校を加えて全25校舎を展開しています。

坪田塾では、学力や学校のスケジュールに合わせて勉強できる個別プログラムに加え、教育心理学に基づく9つの性格タイプに合わせた指導・声掛けによって、子ども一人ひとりを支えて寄り添う、「子」別指導に力を入れています。

この科学的に証明された学習法により、多くの受験生の偏差値を短期間で大きく上げて、難関校合格へと導いています。料金も1時間1,640円~と、通いやすい料金体系です。

「ビリギャル」でおなじみの坪田塾に興味がある方は、ぜひ無料体験授業を受講してみてください。

◆坪田塾の校舎一覧はこちら

無料

学習相談実施中!

学力診断をもとに専用の学習計画をご提案します