大学受験に向けて、英検®を受験しておいた方が良いのか、迷っている高校生や保護者の方は多いのではないでしょうか。

「実用英語技能検定(英検®)」は日本英語検定協会が実施している検定試験です。この試験は、自分の現在の英語力を測るだけでなく、一定の級やスコアを取得することで、大学受験において多くのメリットを活用することが可能になります。

本記事では、大学受験の優遇制度として、英検®がどのように入試方式に利用されているのか、そのために何級の取得を目標とすべきか、そして大学受験における英検®の利用方法について詳しく解説します。

記事の後半では、CEFRとの関係や、大学受験を有利にする英検®以外の外部検定試験についても紹介します。ぜひ参考にしてください。

※最新の入試情報は各大学の募集要項をご確認ください。

目次(クリックで開閉)

・英検は大学受験でどのように優遇されるか

┗出願資格として使える

┗英語試験の免除ができる

┗得点換算・加点される

・英検を大学受験で利用するには何級が必要?

┗高校中級程度の準2級以上を目指そう

┗準1級のメリットと難易度

・英検を取得するには

┗1次試験と2次試験を受ける「英検」

┗1日で試験を終えられる「英検S-CBT」

・英検を大学受験に利用する際の注意点

┗スコアには有効期限がある

┗英検受験には費用がかかる

┗英語以外の教科で高得点を取る必要がある

・大学入試の目安!英検の成績とCEFRの関係

┗CEFRとは

┗CEFRレベルの確認方法

┗大学入試での利用例⓵~立教大学~

┗大学入試での利用例⓶~上智大学~

・大学受験を有利に!英検以外にもある英語外部検定

┗TEAP

┗GTEC

┗IELTS

┗TOEFL iBT

┗TOEIC

英検は大学受験でどのように優遇されるか

英検®では、受験した級の合否に加え、0~4000点満点でCSEスコアを算出する試験方式を実施しています。もともとは「合格・不合格」だけの判定でしたが、2016年度のCSEスコア制度導入によって、自分の英語力を数値で具体的に把握できるようになりました。英検®のCSEスコアは、以下の4つの技能ごとに評価されます。

・Reading (読む)

・Listening(聞く)

・Writing(書く)

・Speaking(話す)

4技能それぞれのスコアが算出され、その合計が総合スコアとして示されます。各技能の満点スコアは級によって異なり、3級は各550点、準2級は各600点、2級は各650点です(Speakingのみ各50点多い設定)。

英検®を受験し、一定の級やスコアを取得していると、大学受験に有利に働くケースが多く見られます。どのような優遇措置があるのか、具体的に見ていきましょう。

出願資格として使える

英検®で一定以上の級を取得している場合、一部の大学ではそれ自体が出願資格として利用可能になります。出願するには大学が定める基準を満たしていることが必須であり、出願時にはその証明となる書類の提出が必要です。

【出願資格の例】

| 大学名 | 学部・受験方式等 | 出願に必要な級およびスコア |

|---|---|---|

| 東京理科大学 | 理・工・薬・創域理工・先進工学・経営学部 (グローバル方式) | 級は問わずCSEスコア1,400以上 |

| 学習院大学 | 理学部物理学科 | 準2級以上かつCSEスコア1,800以上 |

| 明治大学 | 全学部 (全学部統一入学試験) | 2級合格かつCSEスコア1,980点以上 |

| 中央大学 | 経済・理工・文・総合政策・国際経営・国際情報・商学部 (英語外部試験利用方式) | 2級以上や準1以上の受験(合否問わず)で、 学部ごとに異なるCSEスコアが必要 |

| 青山学院大学 | 文学部英米文学科 | 合否、スコア問わず等級・CSEスコアの提出が必要 |

| 総合文化政策学部 (A方式) | CSEスコア2,100以上 | |

| 法政大学 | 法・文・経済・社会・経営・国際文化・人間環境 現代福祉・キャリアデザイン・スポーツ健康・情報科学 デザイン工学・理工・生命科学部 (英語外部検定利用入試) | 2~準1級以上合格、かつ現代福祉学部はCSEスコア2,150以上 |

英語試験の免除ができる

英検®で一定の級やスコアを取得している場合、大学によっては英語の試験が免除されるケースがあります。

特に注目すべきは立教大学で、2021年度入試から英語の個別試験を廃止しました。代わりに、英検®のスコアや他の英語資格・英語検定試験の成績、大学入学共通テストの点数を、一般入試の英語の得点として換算する方式を採用しています。出願にあたっての最低基準のスコアなどは設定されていません。

他にも、以下のような大学が英検®の成績を試験免除に活用しています。

【試験免除の例】

| 大学 | 学部・受験方式等 | 試験免除に必要な級およびスコア |

|---|---|---|

| 早稲田大学 | 文化構想・文学部 (英語4技能テスト利用型) | CSEスコアが2,200以上の場合、英語試験が免除(4技能ごとの得点基準あり) |

| 明治大学 | 全学部入試 (4技能試験利用) | 2級か、2,088で90%換算、準1級の取得で100%換算となり英語試験が免除 |

英検®によって英語の試験が免除されると、入試当日の試験科目が1科目減るため、受験生は当日の負担を軽くして受験に臨むことが可能になります。

得点換算・加点される

さらに、英検®の級やCSEスコアを入試の得点に換算したり、スコア等に応じて点数を加点したりする制度もあります。

【得点換算・加点の例】

| 大学 | 学部・受験方式等 | 得点換算・加点に必要な級およびスコア |

|---|---|---|

| 早稲田大学 | 国際教養学部 | 2級以上の合格で加点 |

| 慶應義塾大学 | 文学部 (英語外部試験利用入試) | 受験級および合否は問わず、 CSEスコア2,500以上で外国語の得点に換算 |

| 東京理科大学 | 理・工・薬・創域理工・先進工学・経営学部 (グローバル方式) | 級は問わずCSEスコア1,700以上でスコアに応じて得点加算 |

| 上智大学 | 神学・文・総合人間科学・法・経済 外国語・総合グローバル・理工学部 (学部学科試験・共通テスト併用型) | CEFRレベルA2以上でレベルごとのCSEスコアに応じて 共通テスト「英語」に加点 |

| 神学・文・総合人間科学・法・経済 外国語・総合グローバル・理工学部 (共通テスト利用型) | CEFRレベルB2以上でCSEスコアに応じて 共通テストのみなし得点として換算 |

|

| 学習院大学 | 国際社会学部 | 2級~1級およびCSEスコアに応じて得点を加算 |

| 青山学院大学 | 国際政治経済学部 (B方式) | CEFRレベルB1以上、CSEスコアに応じて総合点に加点 |

| 法政大学 | GIS (英語外部試験利用入試) | 1級以上か、準1級かつCSEスコア2,500以上を英語の得点に換算 |

加点の優遇措置を受けられる場合は、他の受験生と比べて有利に受験を進めることが可能です。

英検を大学受験で利用するには何級が必要?

英検®を活用することで、大学受験で出願できる選択肢が広がったり、受験当日の負担が軽減されたり、加点によって合格の可能性がアップしたりといったメリットが期待できます。一方で、一定の合格級以下では受験への利用基準に満たない場合があるため、その点には注意が必要です。

高校中級程度の準2級以上を目指そう

大学受験で英検®を活用することを考えるなら、最低でも準2級の取得を目標とするのがおすすめです。

準2級は「高校中級程度」の英語力が求められるレベルであり、基礎的な文法や読解力、リスニング力が身についていることの証明となります。文部科学省も、高校卒業程度の英語力として準2級~2級を目標として掲げています。

実際に多くの大学入試では、準2級以上の取得が出願資格の条件となっていたり、加点の対象となる制度が採用されたりしています。

受験前に時間的な余裕を持って準2級を取得しておけば、入試直前の負担を減らし、受験を有利に進められるだけでなく、高校での英語学習全体のモチベーションアップにもつながるでしょう。

準1級のメリットと難易度

英検®準1級は「大学中級程度」以上の英語力が必要とされるレベルです。これを取得すれば、受験生として有利になるだけでなく、社会のさまざまな場面で通用する「使える英語力」を持っていることの証明にもなります。

ただし、準1級の試験内容は時事問題や社会的話題が中心となり、求められる語彙レベルは2級の約2倍とも言われています。長文読解力はもちろん、論理的な文章構成能力(ライティング)や、意見交換に近いレベルのスピーキング力も問われるため、かなりレベルの高い試験と言えるでしょう。

その難易度の高さゆえ、準1級取得者には大きなメリットがあります。難関大学の一部では準1級以上の取得を出願資格としていたり、英語試験そのものを免除したりするケースも見られます。外部検定利用入試を活用している大学、例えば明治大学の農・経営・国際日本・総合数理学部などでは、英語の得点が満点に換算されることもあります。

受験での合格可能性を高めるだけでなく、将来国際的な舞台で活躍したいと考えている受験生にとって、準1級の取得は非常に大きなメリットとなるでしょう。

英検を取得するには

英検を取得するには、年に3回実施される試験を受験する必要があります。申し込みは英検®公式サイトからオンラインで個別試験の手続きができます。また、高校や塾などが準会場として試験を実施している場合もあるので、確認してみましょう。受験してから合否発表までには1ヶ月程度の時間がかかるため、大学受験に活用したい受験生は、早めに対策を始めることがポイントです。

1次試験と2次試験を受ける「英検」

従来型の英検®は、1次試験と2次試験の構成で、年度に3回実施されています。

一次試験では筆記(リーディング、ライティング)とリスニング、二次試験では面接形式のスピーキングテストが実施されます。

| 第1回検定 | 第2回検定 | 第3回検定 | |

|---|---|---|---|

| 一次試験 | 5月下旬~6月中旬 | 9月下旬~10月中旬 | 1月中旬~2月上旬 |

| 二次試験 | 7月上旬~中旬 | 11月上旬~下旬 | 2月中旬~3月上旬 |

いずれの回も、試験日の約2か月前から申し込みが始まり、約1ヶ月前には締め切られます。受験を希望する場合は、日程を確認し、早めに手続きを行いましょう。

1次試験が免除となる場合

1次試験に合格したものの、2次試験を受験できなかったり、不合格だったりした場合、次回以降の英検®受験において1次試験が免除される制度があります。この免除資格を利用するには、2次試験のウェブ合否公開時刻以降に、免除申請をして申し込みを行う必要があります。資格の有効期限は、1次試験に合格した回の翌年度の同回までです。例えば、第1回検定で2次試験に不合格、あるいは棄権した場合、その年度の第2回検定から翌年度の第1回検定まで、一次試験免除の資格を利用できます。

1日で試験を終えられる「英検S-CBT」

「年に3回の検定では受験機会が少ない」「2次試験の日程の都合が悪い」といった受験生には、1日で試験が完結する「英検S-CBT」の受験を検討するのも良い方法です。

英検S-CBTで取得した資格は、従来型の英検®とまったく同じであり、大学入試にも問題なく活用できます。この方式は3級から準1級まで実施されており、1日で4技能すべてを測定できるため、大学受験を控えた高校生にとって、利用しやすい試験形式と言えるでしょう。

原則として毎週土日に実施されているため、部活動や自分の学習スケジュールに合わせて受験日を選択できるのがメリットです。また、従来型の英検®で一次試験免除資格を得ている場合、英検S-CBTをスピーキングTESTのみで受験することも可能です。

ただし、地域によっては毎週は実施されていない場合や、逆に平日に実施しているケースもあります。受験を希望する場合は、自分の受験可能な試験会場の実施日程を事前に確認しましょう。

英検を大学受験に利用する際の注意点

英検®を大学受験に利用する際には、有効期限や検定料(費用)などに留意しながら、計画的に活用することが大切です。

スコアには有効期限がある

英検®の資格(級やスコア)そのものには有効期限はありません。しかし、大学入試で活用する場合、大学側が有効と認める期間を指定していることがほとんどです。

一般的には、出願時からさかのぼって2年間の成績を有効とする大学が多い傾向にあります。ただし、大学や学部、入試方式によって有効期限が異なる可能性があるため、志望校の募集要項や公式サイトで、英検®利用に関する条件(有効期限など)を具体的に確認しておくことは必須です。

英検受験には費用がかかる

英検®の受験には、級ごとに定められた検定料が必要です。以下の表のように、級が上がるにつれて検定料も高くなるため、合格や目標スコア達成までに何度も受験すると、費用負担が大きくなる可能性があります。

【2024年度の検定料】

| 準1級 | 2級 | 準2級 | 3級 | |

|---|---|---|---|---|

| 準会場 | 6,900円 | 6,100円 | 5,000円 | |

| 本会場 | 10,500円 | 9,100円 | 8,500円 | 6,900円 |

準1級以上は準会場での実施がないため、本会場での受験となり、検定料もそれに準じます。

1次試験免除で2次試験のみを受験する場合でも、検定料は同額です。必要な費用を考慮し、できるだけ少ない回数で合格や高スコアを獲得できるよう、受験日程の調整だけでなく、試験前の学習・対策をしっかり行うことをおすすめします。

大学受験のための効率的な勉強法については、「大学受験の効率的な勉強法とは?5つのおすすめステップとうまくいかないときの見直し方」を参考にしてください。

英語以外の教科で高得点を取る必要がある

大学入試の合否は、原則として総合得点で判定されます。英検®を活用して英語の得点が加算されたり、みなし得点に換算されたりしたとしても、他の科目の点数が低ければ合格ラインに届かないことも十分にあり得ます。「準1級以上で英語を満点に換算」という優遇措置があったとしても、有利になるのはあくまでも英語のみです。他の教科の結果次第で合否は大きく左右されてしまうため、英語の優遇だけに頼り切ってしまうのは大変危険です。

英検®は大学受験において強力な武器となり得ますが、他教科の得点力が伴わなければ、そのメリットを最大限に活かすことはできません。英検®取得によって出願の選択肢を広げたり、試験本番の負担を減らしたりするメリットを活用しつつも、他の科目の学習にも時間を割き、バランスの取れた受験勉強を進めることが重要です。

大学入試の目安!英検の成績とCEFRの関係

英検®では、2020年度から成績証明書にCEFRのレベルも併記されるようになりました。これは、大学によっては級の合否やCSEスコアだけでなく、CEFRレベルを入試に利用しているケースがあるためです。

ここでは、英検®の成績とCEFRの関係について解説します。

CEFRとは

CEFR(セファール)とは、Common European Framework of Reference for Languagesの略称で、「ヨーロッパ言語共通参照枠」のことを指しています。これは、外国語の学習者の習熟度を示すための国際的な基準であり、世界共通の「語学力のものさし」として、「読む・書く・聞く・話す」という言語技能をレベル別に評価するものです。

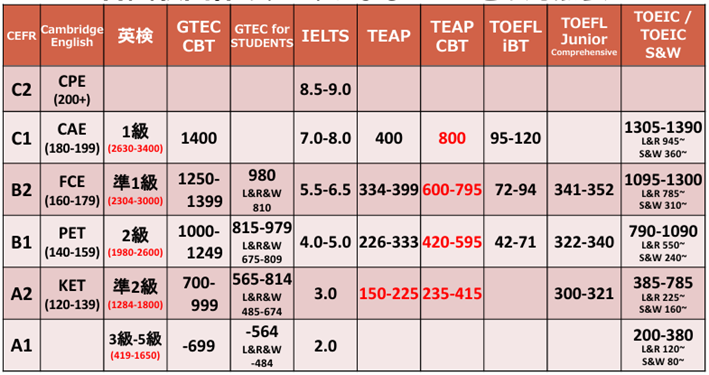

例えば、英検®以外の外部検定であるTEAP、GTEC、IELTS、TOEFLなどは、それぞれ独自のスコア体系を持っています。そのため、「英検2級とTOEFL60点ではどちらの英語力が高いのか?」「IELTS6.0はどのくらいのレベルなのか?」といったように、異なる試験間でのレベル比較が難しいという問題がありました。

そこでCEFRを活用し、英語力のレベルを「A1(初級)~C2(最上級)」の6段階で示すことで、受験した検定試験の種類が違っていても、おおよその習熟度レベルを把握することが可能になるのです。

CEFRレベルの確認方法

CEFRは、A1からC2までの6段階で英語力を評価します。各レベルと、主要な英語外部検定とのスコア対照(目安)は以下の通りです。

引用:文部科学省「各試験団体のデータによるCEFRとの対照表」

C2は最上級でネイティブスピーカーと同等に英語を使いこなせるレベル、C1は高度で専門的な話題についても理解し、発言できる上級レベルです。B2は社会生活での幅広い話題に対応でき、B1は身近な話題について自分の意見を述べられる中級程度のレベルとされます。大学受験ではB1、B2以上の英語力が求められることが一般的です。A2、A1は初級レベルで、日常的な会話や簡単な日常表現が使える小・中学生レベルに相当します。

大学入試での利用例① ~立教大学~

英語の個別試験の代わりに、英語資格・検定試験の成績または大学入試共通テストの英語の得点に利用する立教大学では、英検®のほか、TEAP、GTEC、IELTS、TOEFL iBTのスコアを用いて、CEFRと対照させた値を用いて合否判定を行っています。

2024年度の一般選抜合格者の英語の得点状況を見ると、すべての学部でCEFRレベルがB1以上となっており、英検®2級程度の英語力を持った受験生が合格していることが分かります。

詳しくは「立教大学「2024年度一般入試合格者における「英語」の得点状況」をご参照ください。

大学入試での利用例② ~上智大学~

上智大学の「学部学科試験・共通テスト併用方式」における外国語外部検定試験利用では、CEFRレベル(A2以上)に応じて得点化し、共通テストの外国語の得点に(上限付きで)加点する制度があります。加点後の得点が大学入学共通テストの外国語の満点を超えることはありません。

また、「共通テスト利用方式」における外国語外部検定試験利用では、CEFRレベルB2以上の検定試験結果を提出した場合、それを共通テストの外国語の「みなし得点」として利用可能です。合否判定には、このみなし得点か、実際に共通テストで取得した外国語の得点のうち、より高い方が採用されます。

これらの利用は任意での提出ですが、共通テストの結果次第では、外国語の得点を大きく伸ばせる可能性があります。詳しくは「一般選抜入学試験 2025年度一般選抜制度概要・入学試験要項」をご参照ください。

大学受験を有利に!英検以外にもある英語外部検定

英検®と同様に、大学受験で活用可能な民間試験、いわゆる英語外部検定は他にも多く存在します。英検®の級やスコアを出願資格、試験免除、加点、得点換算などに利用している大学では、他の英語外部検定のスコア提出によっても、同様のメリットを得られるケースが一般的です。

現状では、受験生が大学受験で利用する外部検定の約9割が英検®であると言われています。TEAPやGTECなど日本で開発された検定試験がそれに続きますが、その割合は2~6%程度にとどまり、英検®以外の活用はまだ少ない状況です。

英検®の優位性は当面続くと見られますが、大学側の利用方法が多様化したり、高校でGTECやTEAPを受験する機会が増えたり、あるいは英検®の試験日程と都合が合わない受験生が他の試験を選択したりするなど、他の英語外部検定の利用者も少しずつ増加していくと考えられます。自分に合った検定試験を選ぶという受験対策も可能にするために、英検®以外の英語外部検定についても知識を持っておくことが、今後ますます必要になってくるでしょう。

TEAP

日本英語検定協会が上智大学と共同開発したアカデミック英語能力判定試験です。大学での学習・研究活動で求められる英語力を測ることを目的としており、主に高校生向けに開発されました。4技能を評価するとともに、大学の講義やレポート作成、ディスカッションといった場面を想定した問題構成が特徴です。難易度は英検®準1級~1級レベルに相当します。英検®のように級別の合否判定はなく、「スコア」や「バンド」によって英語力を評価します。

TEAPは、上智大学の全学統一日程入試で実施される「TEAPスコア利用方式」が有名です。英語の個別試験は行われず、TEAPのスコアを各学部が設定する配点数に応じて換算し、合否判定に利用しています。

GTEC

ベネッセコーポレーションがアメリカの語学教育企業ベルリッツ・インターナショナルと共同開発した英語力測定試験です。GTECは対象レベル別に3種類あり、小学生~中学1年生向けの「GTEC junior」と、「中学生・高校生向け」「大学生・社会人向け」のテストがあります。大学受験で主に活用されるのは「中学生・高校生向け」のテストです。0点~1400点のスコアで英語力を判定します。スコア0~679点は簡単な自己紹介~中学卒業程度の基礎レベルに相当するため、大学進学を目標とするなら、スコア680点以上を目指すのが一般的です。CEFRに対応した4技能のスコアレポートが提供されます。

IELTS

ケンブリッジ大学英語検定機構などが共同で運営する、世界的に認知度の高い英語運用能力評価試験です。主に海外留学や移住、海外での就職を目的とする人々に広く利用されています。試験には、大学・大学院進学向けの「アカデミックモジュール」と、移住申請や就職向けの「ジェネララルトレーニングモジュール」があり、大学入試にはアカデミックモジュールが利用されます。実用的・実践的な出題が多く、ネイティブに近いレベルの英語力が求められる、難易度の高い試験の一つです。

英検®のように級ごとの合否判定はなく、成績は1.0~9.0の「バンドスコア(0.5刻み)」で示され、4技能ごとのスコアも表示されます。

TOEFL iBT

アメリカの教育試験機関であるETS(Educational Testing Service)が主催する、アカデミックな場面での英語コミュニケーション能力を測る4技能型試験です。問題はすべて英語で出題され、解答も英語で行います(日本語による指示説明はありません)。合否判定はなく、4技能各パート30点満点、0~120点で評価されます(CEFRとも連動)。

難易度は高めで、特にライティングやスピーキングでは高度な英語表現力が必要とされます。

IELTSと並んで、英語圏への留学志望者にとって必須ともいえる試験ですが、国際的な評価を重視する国内大学の入試でも活用されるケースが増えています。

TOEIC

アメリカの教育試験機関であるETS主催ですが、日本ではIIBC(国際ビジネスコミュニケーション協会)が実施・運営する試験です。主にビジネスシーンや日常生活における英語コミュニケーション能力を測定することを目的としており、「社会人英語・ビジネス英語」の評価基準として広く認知されています。

リスニングとリーディングの合計点数(990点満点、5点刻み)で評価されます(スピーキングとライティング能力は別試験)。実務的な場面を想定した出題が多く、学術的な専門用語は比較的少ないのが特徴で、難易度は中級~上級レベルです。

大学入試ではTOEFLや英検®ほど広く利用されてはいませんが、一部の大学で学校推薦型選抜の出願資格や、英語試験の免除条件として活用されています。

-

-

映画『ビリギャル』でおなじみの個別指導塾!坪田塾とは

坪田塾は中学校1年生~高校3年生、高卒生(浪人生)を対象にした個別学習塾・予備校です。首都圏(東京・埼玉・千葉)、名古屋、大阪、兵庫に22校舎、日本全国に指導を提供するオンライン校を加えて全23校舎を展開しています。

-

坪田塾では、学力や学校のスケジュールに合わせて勉強できる個別プログラムに加え、9つの性格タイプに合わせた教育心理学に基づく指導によって、子ども一人ひとりを支えて寄り添う、「子」別指導に力を入れています。

この科学的に証明された学習法により、多くの受験生の偏差値を短期間で大きく上げて、難関校合格へと導いています。料金も1時間1,530円~と、通いやすい料金体系です。

「ビリギャル」のモデルにもなった塾に興味がある方は、ぜひ無料体験授業を受講してみてください。